2025年是“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”现代物流高质量发展的谋划之年。“十四五”时期,我国物流行业持续蓬勃发展,2024年社会物流总额跃升至360.6万亿元,同比增长5.8%,为“十五五”期间经济高质量发展筑牢了基石。

进入“十五五”时期,国内经济结构优化和产业升级加速,全球供应链重组、区域贸易格局演变以及关键物流通道动态变化,物流与供应链在经济发展和参与全球竞争中将扮演更为重要的角色,甚至足以改变一个国家的国运。

党的二十届三中全会和2025年政府工作报告多次提及“物流”与“供应链”,明确要求加快建设统一开放的交通运输市场,降低全社会物流成本,提升产业链供应链韧性和优化国际合作布局,为未来物流行业的发展指明了方向。

一、我国物流行业的发展历程及主要政策

一部中国物流发展史,是国家改革开放卓越成就的缩影,也是一部恢宏的中国经济发展史。从计划经济时代的“物资调拨”到双循环格局下的“价值引擎”,中国物流行业的发展轨迹深刻映射了中国从站起来、富起来到强起来的复兴之路。

计划经济时期(1949年-1978年)——行政主导的物资调拨体系。

新中国成立以来,我国在计划经济体制下,完成了交通运输业的恢复和大规模建设,初步建立了以铁路、公路和水运为骨干,海运、管道为补充的运输体系,开启了以城市为中心的物资储存与调拨,有效保障了新中国成立初期经济恢复与社会主义建设。

这个时期的物流活动完全由国家计划控制,物资按部门、行政区划分配,形成了国有储运企业一统物流天下的局面。

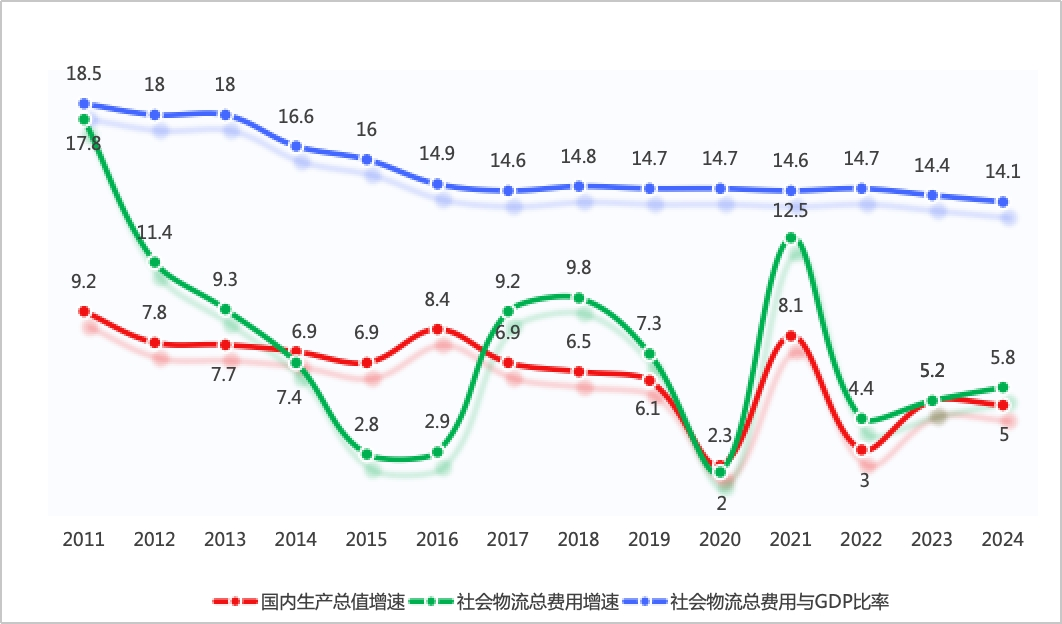

物流活动主要表现为传统的储存、运输和简单的包装及流通加工,缺乏市场化运作,运输、仓储等环节割裂,社会物流成本高、时效低、灵活性差、运行效率低下,1978年物流费用占GDP比重高达24%,远高于同期发达国家水平,市场化机制完全缺失,尚未形成“物流”概念。

现代物流探索与起步阶段(1978年-2001年)——外资引入与市场化转型。

经济体制改革推动物资分配、商品流通与交通运输市场化,积极借鉴日本、德国等发达国家物流发展经验,“物流”概念进入中国,外资公司DHL于1986设立首家中外合资物流公司。

进入90年代,《关于商品物流(配送)中心发展建设的意见》等多份文件相继印发,将物流配送作为工作重点。民营物流企业顺丰速运(1993年)、佳吉物流(1994年)、天地华宇(1995年)、德邦物流(1996年)等相继诞生。

1996年《物流配送中心建设规划》明确建设社会化的物流配送中心和现代物流网络,为现代物流的初步发展提出了总体构想。

1999年,深圳平湖物流基地建设,开启中国物流园区的规划、建设、运营。

2000年,深圳出台《深圳市“十一五”及2015年现代物流业发展规划》,明确提出把现代物流业作为深圳经济发展的三大支柱产业之一,成为国内物流规划发展的开端。同年10月,党的十五届五中全会提出实施“走出去”战略,充分利用国内外两种资源、两个市场实现新突破,对外开放从过去侧重引进为主发展为“引进来”和“走出去”相结合。

2001年,原国家经贸委等六部委印发《关于加快我国现代物流发展的若干意见》,成为我国政府部门就物流发展发出的第一个专题文件。

2001年底,中国加入世贸组织,成为中国加快物流业发展的助推器,全国港口集装箱吞吐量从1978年的1.8万标箱飙升至2001年的2748万标箱,物流市场化率提升至30%,社会物流总额年均增长10.2%,为后续爆发奠定基础。

现代物流高速发展阶段(2002-2012年)——规模驱动和全球扩张。

加入WTO,中国充分抓住经济全球化战略机遇期,国内生产总值年均增速达10.45%,外贸总额从2002年的5.13万亿元跃升至2012年的24.4万亿元,国际物流需求井喷,社会经济和物流行业迎来发展的黄金十年。

2004年,国家发改委等印发《关于促进我国现代物流业发展的意见》。

2006年,十届四次会议通过“十一五”规划,“大力发展现代物流业”单列成节,物流业第一次列入五年规划。

2007年,物流被列为《政府工作报告》现代服务业第一位。

2009年,为应对全球金融危机,国务院发布实施十大产业调整和振兴规划,并发布《物流业调整和振兴规划》,这也是第一个国家层面的物流业发展专项规划。

2011年,国务院印发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(“物流国九条”),促进现代物流发展的专题政策开始列入国务院政策层面。

这十年,中国电子商务高歌猛进,物流企业借助淘宝、京东等迅速扩张,社会物流总额、社会物流总费用、物流业增加值的增长幅度都在20%左右。2012年,我国社会物流总费用与GDP比重18%,较2002年的18.9%仅下降了0.9个百分点,社会物流成本高居不下。

表1 2002年与2012年主要物流指标对比情况

▲ 数据来源:《物流统计年鉴》、国民经济和社会发展统计公报及公开资料

现代物流转型升级阶段(2013年-2022年)——产业地位确立与转型升级。

2012年,党的十八大以来,中央高度重视物流业发展,并从国家战略高度提出了明确要求,现代物流发展进入新阶段。

2014年,国务院发布《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》,被称为“新常态”下物流发展的顶层设计,《规划》赋予了物流业“基础性、战略性产业”的最高发展地位,为物流业发展开拓了更广阔的空间。

2016年以来,国务院、发改委及有关部门陆续出台了《物流降本增效专项行动方案(2016-2018年)》等以“降本增效”为核心的支持物流业发展政策,引导实体经济降低物流成本水平。

2017年,党的十九大报告提出加强物流基础设施网络建设,确立了物流基础性和准公益性的地位,作出了建设交通强国的重大决策。

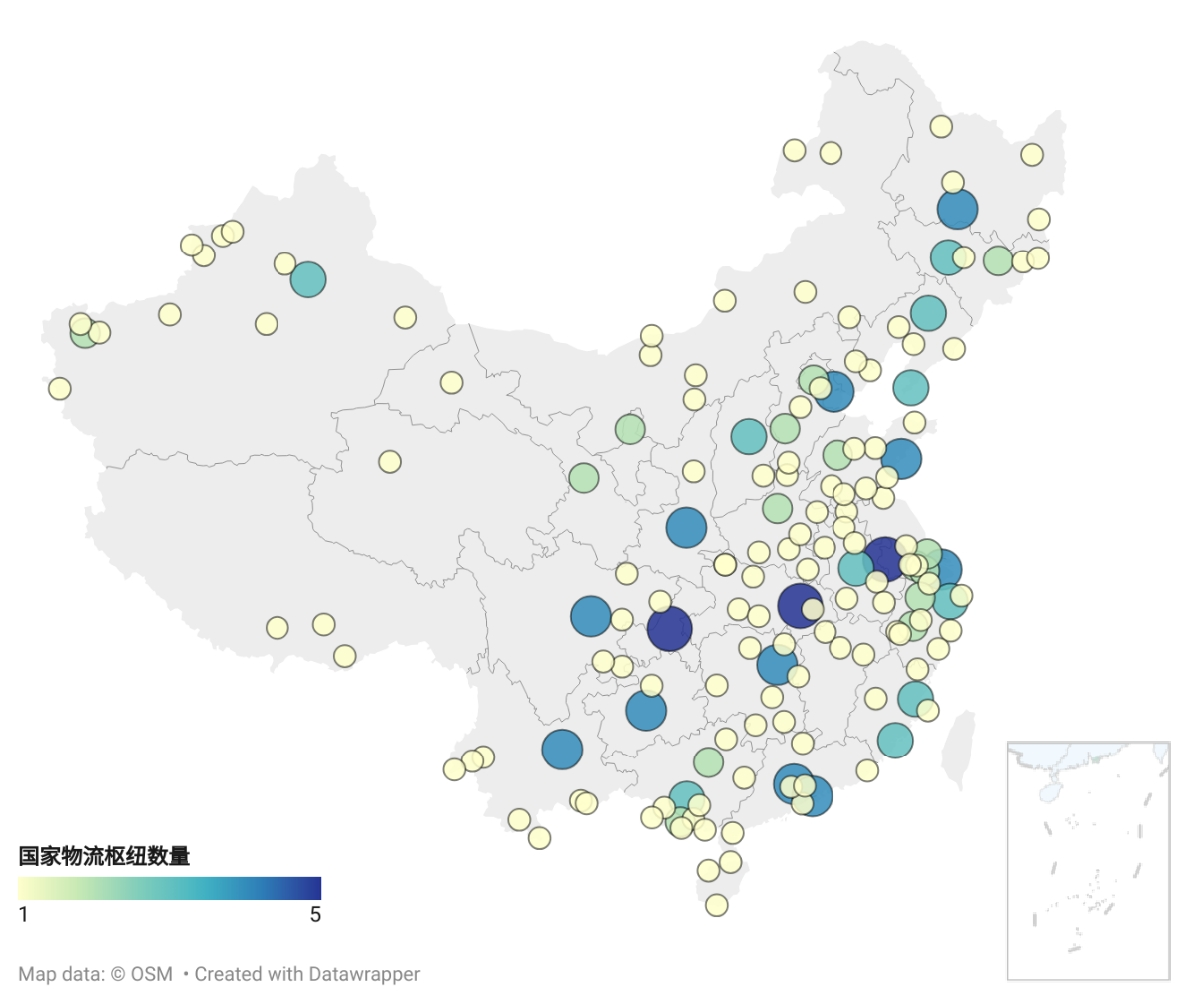

2018年,《国家物流枢纽布局和建设规划》重磅登场,打造“通道+枢纽+网络”的物流运行体系,开启了国家物流基础设施网络化布局的顶层设计。

2019年,发改委出台《关于推动物流高质量发展 促进形成强大国内市场的意见》,开启现代物流高质量发展时代。

2022,国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》,物流业被定位为“先导性、基础性、战略性”产业,这是第三部国家物流规划、首部国家物流五年期规划。

2022年,党的二十大将产业链供应链安全提升到国家安全层面,推进交通强国建设。

数据显示,我国社会物流总费用由2013年的10.24亿元增长到2022年17.8万亿元,社会物流总费用与GDP比率下降3.3个百分点,降至14.7%。

物流资本和技术“双轮驱动”,物流投融资进入高速成长期,中国物流集团掀起国有物流集团组建浪潮,现代物流服务能力显著提升,开启由物流大国向物流强国迈进的新征程。

表2 2013年与2022年主要物流指标对比情况

▲ 数据来源:《物流统计年鉴》、国民经济和社会发展统计公报

现代物流高质量发展阶段(2023年至今)——价值创造和创新发展。

2023年,宁夏物流集团、合肥物流控股、新疆商贸物流集团、重庆物流集团等地方性国有物流集团相继组建,物流行业并购、整合、重组进入加速期。

2024年2月,中央财经委员会第四次会议强调有效降低全社会物流成本;8月,党的二十届三中全会在构建统一大市场、完善高水平对外开放体制机制对物流业发展做了重点部署,明确完善流通体制、降低全社会物流成本、提升产业链供应链韧性、建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽等关键举措;11月,《交通物流降本提质增效行动计划》《有效降低全社会物流成本行动方案》密集出台,为物流降本增效指明行动路径和发展目标。

2025年2月,发改委印发《国家物流枢纽布局优化调整方案》,进一步完善“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系;3月,2025年《政府工作报告》明确了物流业在推进全国统一大市场、服务“双循环”战略、培育新质生产力等方面的主要任务。

近三年,国家物流枢纽网络加速成型,高端制造业与新型产业推动产业链供应链转型升级,物流数字化、智能化、绿色化步伐加快,物流行业竞争方式从基于成本的增量竞争转向基于价值的存量竞争,推动供应链服务创新发展。

▲ 2011-2024年我国社会物流总费用与GDP比率

二、“十五五”时期现代物流发展的首要目标

2024年,降低社会物流成本成为行业关键词,国家及各省市层面密集出台降低全社会物流降本增效行动方案。

那物流降本是不是“十五五”时期现代物流发展的首要目标?纵观上述物流发展政策史,2016年国家发改委印发首份物流降本领域的《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》,明确“物流业降本增效取得明显成效,建立支撑国民经济高效运行的现代物流服务体系”。

2022年《“十四五”现代物流发展规划》关于物流降本增效的表述为“推动构建现代物流体系,推进现代物流提质、增效、降本”,提质和增效处于比降本更优先的地位。

2024年提出降低全社会物流成本,开启全社会物流“全链条”“结构性”“系统性”降本。

因此,有效降低全社会物流成本的核心目标是构建现代物流体系,物流降本并不是现代物流的核心要义。当前及“十五五”期间需以构建现代化物流体系为核心任务,高质量服务国家战略和民生需求,助力我国现代产业迈向价值链中高端。

表1 国家级及部分城市中长期物流规划发展目标

▲ 资料来源:公开资料整理

三、“十五五”期间现代物流产业发展的五大重点方向

(一)枢纽网络化:从区域割裂到全国统一大市场

物流枢纽网络是实现全国统一大市场的重要支撑,其本质是通过整合分散的物流节点、优化资源配置、打破区域壁垒,形成覆盖全域的高效国家物流网络。

物流枢纽网络化并不是简单的设施叠加,而是通过制度创新、技术赋能和战略协同,将分散的“区域孤岛”融入有机联动的“全国网络”。

这一过程需要国家物流发展规划的顶层设计,也有赖于地方供应链组织中心、央地混改等建设实践,并进一步强化跨部门协作、深化物流要素市场化改革,加快构建全国统一大市场。

▲ 2025年国家物流枢纽承载城市调整优化布局

(二)通道国际化:从国内循环到全球布局

在“双循环”新发展格局下,物流通道国际化是实现国内国际资源高效配置,也是中国深度参与全球经济治理、提升国际竞争力的必然路径。

2024年,党的二十届三中全会提出“支持有条件的地区建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽”。从“国家物流枢纽”到“国际物流枢纽中心”的战略跃迁,体现了我国物流发展战略的深化与全球化视野的拓展。

近年来,我国在东南亚、中东欧等地区加速布局海外仓,推进钱凯港等海外物流节点建设,打造“国际班列+航空货运+跨境公路+多式联运”复合物流通道,有效缓解了马六甲海峡依赖,保障了能源与关键物资运输安全,提升了国际供应链韧性。

(三)供应链协同:从规模扩张到价值创造

随着国内国际经济环境的变化,过去以增量为主、基于成本的规模扩张逐渐转变为以存量为主、基于创新的价值创造。供应链也不再只是企业层面的经营管理体系,而是战略性行为,要求企业及城市做好供应链战略设计,提升供应链价值创造能力。

“十五五”时期,城市物流发展要求重点打造物流服务和产业集聚发展等功能于一体的复合型设施载体,促进物流、产业、贸易、金融、人才、数字等各类要素聚集创新,提升产业链供应链资源利用率、挖掘服务溢价,培育供应链深度协同、产业融合发展的新生态,提升专业化、一体化、集成化供应链服务水平,打造重点产业供应链资源配置中心。

(四)业态多元化:从粗放发展到专业化发展

在消费升级和全球供应链重构下,电商“即时配送”、医药冷链、奢侈品直配等高附加值服务需求激增,缺乏专业化能力的物流企业难以服务高端产业。

要求物流企业围绕自身优势产业,培育壮大冷链物流、电商物流、跨境电商、即时配送、医药物流、应急物流、低空物流、数字物流等专业化物流业态,构建与区域经济社会发展相适应的多元化、专业化、精细化物流服务产品体系。

(五)服务智慧化:从传统运输到数智化驱动

传统运输模式依赖人力与经验,效率较低且难以实现精准管理;数智化驱动的物流服务借助先进技术,加快形成物流数据、智慧物流等新质生产力,重塑物流服务格局。大数据、人工智能、物联网等技术在物流领域广泛应用,数智化推动物流业务流程全面升级,自动化仓储系统、电子面单、电子合同等应用,提升物流作业效率、降低物流成本。

在供应链协同方面,数智化打破企业间信息壁垒,实现上下游企业数据共享与协同运作,增强供应链柔性与韧性。同时,智慧化物流服务提供定制化解决方案,满足不同客户的个性化需求,提升物流行业整体竞争力,为经济高质量发展提供有力支撑。

(六)运行绿色化:从“高碳消耗”到“可持续发展”

在“双碳”目标下,“十五五”物流发展需要进一步强化创新驱动,推进物流绿色化转型。传统物流严重依赖高碳能源,运输车辆尾气排放量大,仓储能耗高,包装废弃物污染严重,给生态环境带来沉重压力。

推进氢能源汽车、可循环塑料箱、带托运输、绿色仓储、碳足迹核算等绿色物流发展,推动绿色物流理念及解决方案贯穿物流产业全链条、全周期。

tag:

028-65261105

028-65261105